上川留萌宗谷地方の各TPP対策連絡協議会は、本日12日午後2時より旭川市民文化会館大ホールにて、道北地域TPP問題を考える講演会を開催しました。私も誘われましたので、行ってみました。TPPの対策連絡協議会はどうやらJA関係の団体が中心になっているようで、留萌からはバスが出ましたので私もバスに乗り旭川に行きました。会場には約1600人の参加者がありました。増毛からは町会議員3の他役場、森林組合や土建会社社長など12名が出席しました。他の地域も市町村会議員や首長、JA組合長など農業のみならず商工業の出席もかなりあったようです。

上川留萌宗谷地方の各TPP対策連絡協議会は、本日12日午後2時より旭川市民文化会館大ホールにて、道北地域TPP問題を考える講演会を開催しました。私も誘われましたので、行ってみました。TPPの対策連絡協議会はどうやらJA関係の団体が中心になっているようで、留萌からはバスが出ましたので私もバスに乗り旭川に行きました。会場には約1600人の参加者がありました。増毛からは町会議員3の他役場、森林組合や土建会社社長など12名が出席しました。他の地域も市町村会議員や首長、JA組合長など農業のみならず商工業の出席もかなりあったようです。

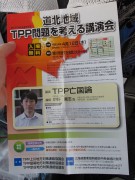

講師は京都大学の中野剛志氏。そぅ、以前エントリしました「売国奴に告ぐ」の彼でございます。演題は「TPP亡国論」。

私は氏の本も読んだしYouTubeやニコニコ動画もいろいろ見ている事から、新たな事はありませんでしたが、はやりTPPとかグローバルとか言うのは亡国の道であると認識を深めました。

私は氏の本も読んだしYouTubeやニコニコ動画もいろいろ見ている事から、新たな事はありませんでしたが、はやりTPPとかグローバルとか言うのは亡国の道であると認識を深めました。

TPP反対運動は現在JA関係が中心となって展開していますが、TPP問題は農業分野はほんの一角であり、農業に関係のない職種にも大変な影響を及ぼう恐れもあり、国民的議論と一人ひとりの勉強が必要です。TPPに踏み切っても残る農家はあるだろうし、農家が全滅することはないかも知れません。しかしデフレ深刻の現在の日本で、関税撤廃するとか低賃金の移民受け入れとか保険の外資乗っ取らせるとか、民主主義の手順を素通りすして資本家の都合で仕組みが変えられるようにするとかするTPP推進は、まさに亡国の道まっしぐらでありますな。